1.釜の姿

勇圭作 鶴図真形釜とその木型

茶の湯釜は、夏の小振りな風炉釜と炉にかける冬の炉釜があり、釜のかたちの基本形は真形(しんなり)です。

このかたちは茶の湯の成立以前に厨房で使われていた「湯釜」の形態をとどめており、芦屋釜の古作の多くは、このかたちをしています。真形をはじめ肩衝(かたつき)、撫肩(なでかた)、丸形など、その時代の釜師は茶の湯に、ふさわしい新しいかたちの創造に情熱を注いできました。

木型と呼ばれる釜の断面をかたどった道具で釜の形は決まります。昔は木で作られていたため、鉄製になった今も木型と呼んでいます。口造りや胴の張り、底からの立ち上がりなど無数にある線より、ひとつの線を選ぶことから、釜作りは、始まります。

2.文様とヘラ押し技法

雲龍釜のヘラ押し

釜の文様は、直接、彫るのではなく、鋳物土でできた鋳型にヘラによって描かれています。鋳物土で挽き上げたばかりのまだ柔らかい鋳型をヘラで押すと、できた釜の表面は、ふくらんで表現されます。文様の力強さや優雅さは、ヘラを持つ指先の微妙な力加減で表現され、自分の思いどおりの線が描けるようになるには、経験を要します。この技法は、和鏡作りにも、用いられています。

吉野紙に墨で文様を描いたものを裏返して鋳型に水貼りし、ヘラで文様付けを施します。この吉野紙は、もともとは漆を濾すためにつくられた和紙で水に強く繊維が長いため、ヘラを深く押しつけても破れること無く、しっかりと文様付けができます。この吉野紙のおかげで茶の湯釜の多様な文様表現ができるといえるでしょう。

ヘラは、各々文様に応じて自作します。同じ形でも、さまざまな大きさのヘラが必要です。

3.鐶付(かんつき)の意匠

鐶付の抜き種(原型)

釜には必ず左右の肩に鐶付があり、釜鐶(かまかん)を通して、炉や風炉に据えるだけでなく、装飾的な意味も持ち、今日まで多様な意匠が用いられてきました。

鬼面(きめん)は厳しい表情でしっかりと釜をとらえ、遠山(とおやま)は簡素で明快なかたちがゆったりと釜にとけこみます。この対照的な二つの流れから時代とともにいろいろなモチーフが取り入れられてきました。松の実、くちなし、竹の節などの植物や、とんぼ、海老、うさぎなどの動物。七宝、結び、砂金袋などの吉祥のもの、笛や扇などの器物などがあります。

現代の釜には抽象的なかたちを自由に表した鐶付もあり、その意匠は、茶室での楽しい話題にのぼることでしょう。

4.鋳肌(いはだ)の面白さ

釜の上部の肌打ち

茶の湯釜の持つ鋳肌の美しさは、数寄者の好むところであり、工芸の中でも鋳鉄の材質感は重厚で独特な魅力として親しまれてきました。その鋳肌は「肌打ち」の工程によって生み出されています。

埴汁(ハジロ、粘土を水でといたもの)に細かい川砂を加え、布で乾いた鋳型に打ち重ねると、きめの細かい繊細な肌になり、粒子の粗い川砂を重ねると荒れ肌となります。さらに筆を使って置くように付けると深い雅味のある肌になります。

古くからの方法として型挽きのとき、あえて挽き目を誇張した挽き肌。手、刷毛で鋳物土を鋳型に直接、弾くように付けた弾き肌。他にも柚子、縮緬肌などがあります。

新しく造られた釜を作為的に古く見せようと朽ちたような肌をつけた時代もありましたが、いずれにしても芦屋釜、天明釜、京釜は、この肌の違いにより、それぞれがたいへん趣の異なるものになっています。

現代の釜師も個性ある肌作りを各々工夫されており、茶席や展覧会などの鑑賞の機会には、じっくり観ていただきたいです。

5.鳴り金(なりがね)の妙音

釜の中の鳴り金 / 鳴り金の周囲から沸き上がる気泡

湯を沸かして、お茶を飲むための釜ですが、松籟(しょうらい)の音とも呼ばれる釜鳴りに耳を傾ける楽しみもあります。冬は席入りをその音で暖かく迎え、夏は涼しく時を過ごさせてくれます。

岡倉天心の「茶の本」にも釜鳴りをたたえた一節(第4章・茶室)があり、もともとは古い釜の内側に層状になった鉄や水に含まれるミネラル分が付いたところに、自然と湯がしみ込み沸々と泡が出て、湯が沸く時に釜が鳴るものです。そこで底を入れ替えた釜や新しく作られた釜でも鳴るようにと付けられたのが鳴り金、ナリです。

音の重なりと増幅の効果をねらい、釜の内底に薄い鉄片を漆で付けたもので、また釜の中を見た時の景色として一種の遊び心です。単に付けるのではなく露地の石のように、浜辺にころがる貝殻のように、さりげなく付けるように心掛けています。

釜鳴りの音は一様でなく、釜の形状や鉄質、炭の火加減、水をさした時などにより変化しますので耳を澄まし聞きくらべてみるのも、おもしろいでしょう。特に炭点前の後、再び炉に釜を掛けるとき、一段とよく鳴ります。

なお、構造上、乾きにくいので、よく乾かした後、おしまいください。

6.釜をひきたて、守る漆

釜の色付け

古来より、さまざまな工芸品に使われている漆は、鋳鉄製の釜にとっても、なくては、ならないものです。

仕上げを終えた釜を炭火で加熱し、酸化鉄の顔料である弁柄(べんがら)で色をととのえた漆を焼き付けます。釜の色合いは、産地や作者によって異なり、加える弁柄の量により、赤味を帯びた華やかな感じから黒く落ち着いた感じなど、寡黙な中にも表情に幅があります。また外側だけでなく、内側にも繰り返し、漆を重ねていきます。

漆を焼付けることで、非常に丈夫な皮膜が形成され、大切な釜をさびから守ります。室町時代の釜が今日まで伝わっているのは鉄質の良さと、漆の役割が大きいといえるでしょう。また鉄粉と混ぜて、鳴り金を付ける時や漏れの修理にも使います。

最後に、上色(うわいろ)と呼ぶ、鉄さびなどを水で溶いた液を熱した釜の表面に、わらぼうきで何度も掃くと鋳肌がくっきりと現れ、文様が浮かび上がり、色に深みが増していきます。漆が乾くにつれて次第に定着し、仕上げに水で掃くと落ち着いた艶が出て完成となります。

このように釜の色は、鋳肌と色漆、そして上色の調和によって表現されます。

なお、空だきにはくれぐれも、ご注意ください。比較的熱に強い漆ですが、焦がしてしまうと釜をさびから守る力は失われてしまいます。

7.和銑(わずく)の力

和銑の塊

古来より日本の鉄は、たたらで砂鉄と木炭から作られてきました。現代の鉄鉱石と石炭から作られる鉄に比べて、不純物が少なく、さびによる腐食に強いといわれています。事実、古作の釜の修理を手掛けるたびに、その地金の良さに驚かされます。緻密でたいへん硬く、表面的にさびを帯びても、中まで腐食が進まないようです。

現在、日本刀に使われる玉鋼(たまはがね)を作るために、島根県奥出雲の日刀保たたらが復興され、毎年1月から2月の厳冬期に操業されています。玉鋼とともにできる貴重な和銑をわけていただいています。

この精魂こめて作られた和銑で何を表現しようかと日夜、模索しています。

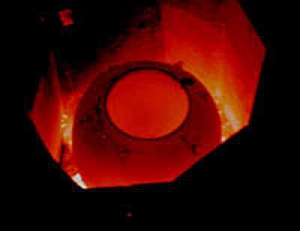

8.素材と技

焼き抜き

和銑の釜は、収縮が大きく、鉄質を安定させるために釜作りで、かかすことのできない工程のひとつに焼き抜きという熱処理の工程があります。耐火レンガで釜を囲み、ゆっくり炭火で焼成します。部屋を暗くして、火の入り方を見定めて、取り出し、自然に冷めるのを待ちます。銀色の生々しい釜肌が酸化被膜に覆われ、さび難くなり、仕上げに漆を焼き付けます。

いつも新しく釜を作るたびに、先人の知恵と工夫の上に釜作りが成り立っていることを実感します。

9.蓋(ふた)の吟味

蓋裏の研削

釜を見ずとも蓋で、その善し悪しが推し量れる蓋ですが、その形には一文字、スクイ、掛子、薄盛、盛などがあり、釜の形に、ふさわしいものを用います。また点前のなかで頻繁に開け閉めを行いますので、軽く扱いやすいことが肝要です。鉄製の共蓋のほか、唐銅の蓋が多く用いられ、多くは鋳造で作られています。

古作釜の唐銅蓋は渋く美しい古銅色で、薄手にもかかわらず、縁は丸みがあってやわらかく、裏は、かすかに自然なロクロ目が入り、つまみも薄手で熱くなりにくいものが多いようです。

10.唐銅蓋の製作

蓋につまみをかしめて取り付ける

意外に思われるかもしれませんが、釜を製作する上で唐銅蓋の製作は、釜本体と同じくらいの時間と手間がかかるものです。工房では、釜が鋳上がってから、口の大きさにあわせて蓋を調製します。

鋳造後、ロクロで薄く削って磨き、座と芯を取り付けた後、釜と同様に漆で色付けを行います。裏は生漆を薄くひき、煤で燻し漆黒に仕上げます。表は拭き漆とオハグロを交互にかけ、色を調え、つやを出していきます。蓋が絶えず熱い蒸気にさらされても、つやのある美しさが保たれているのは漆のお陰です。

オハグロとは、赤く焼いた鉄片を日本酒や食酢に半年ほど、壺に漬け込んで作るつや出し液です。その名のとおり、昔は婦人が歯を染めるために使われました。最後に熱くなりにくいように透かしを施し、蓋と同様に色付けしたつまみを天座とともに、かしめて取り付けます。手で扱うものですから、行き届いた仕上げを心掛けています。

【 鋳 物 用 語 】

鋳 金

|

鋳型 いがた

|

鋳物を作るときに、溶けた金属を注ぐ型

耐熱、耐圧が求められ、釜は上下2つの外型と中型からなり、その隙間に鉄を流し込む

|

|---|---|

|

鋳肌 いはだ

|

鋳上がったままの鋳物の表面 鋳造法や金属の種類によって風合いが異なる

|

|

ウマ

|

鋳型を挽くときに、木型を垂直に固定する道具

|

|

オハグロ

|

酒や酢に、焼いた鉄片を半年ほど、壺に漬け込んで作る金属工芸の着色・つや出し液

その名のとおり、昔は婦人が歯を染めるために使われた

|

|

カイクチ

|

型焼きで、用いる粘土を素焼きして作った、おはじきのような道具

炭火の上に被せる鋳型に、空気が通る隙間を作り、厚みによって火加減を調節

|

|

型挽き かたひき

|

木型をウマに垂直に取り付け、真土(まね)を付けながら、回転させて鋳型を作る

|

|

型持ち かたもち

|

鋳型に溶けた金属を流し込むとき、中子が浮かないように固定する小さな金属片

|

|

型ばらし

かたばらし

|

吹きの翌日、祈る気持ちで鋳型を割って鋳物を取り出す

|

|

型焼き かたやき

|

肌打ちを終えた鋳型を豆炭で乾燥させ、岩手産の松炭でしっかり焼き締める

|

|

唐銅 からかね

|

青銅の古称で、銅、錫、鉛の合金

|

|

木型 きがた

|

茶釜や和鏡の鋳型を作るための道具

縦断面を回転させて使い、昔は木製であったため、ブリキ製になった今もこう呼ばれる

|

|

黒味 くろみ

|

水で溶いた木炭粉で、中子に塗ると土が焼き付かず、鋳込みの後の土落としがしやすい

|

|

中子 なかご

|

内型のことで、耐熱耐圧が求められ、鋳造時に発生したガスを排出する通気性や、鋳造後、簡単に取り出せる崩壊性もあわせもつ

|

|

中子合わせ

|

乾燥させた二つの中子を濃い埴汁で、ずれないように接着し、一つに合わせる

|

|

中子納め

|

吹き当日、鋳型を再度、炭火で完全に乾燥させ、煤を吹き付け、型を組み立てる

|

|

中子削り

|

中子を釜の厚み(上部は2ミリ、底部は3ミリ)だけヘラで削る

削り残すと釜に穴が開き、削り過ぎると出来上がった釜が重くなるので細心の注意を払う

|

|

埴汁

はじる・はじろ

|

粘土を水で溶いたもので、鋳物土と砂を固め鋳型を作る

|

|

ピッチコークス

|

石油ピッチから製造されるコークスで、石炭コークスより、高温を得られ、灰分が少なく、炉が傷みにくい

|

|

吹き ふき

|

金属を溶かし、鋳型に注ぐこと 和銑は1500度近くにもなり、真剣勝負

|

|

箆 へら

|

鋳型に文様を押す道具で、図柄に合わせて様々な大きさ、形が必要でその都度、自作する

|

|

真土 まね

|

鋳物土と埴汁を合わせたもので、鋳型作り、型挽きに用いる

|

|

豆炭 まめたん

|

石炭粉や木炭粉を固めた固形燃料で長時間持続する柔らかな火は鋳型の乾燥には最適

|

|

湯 ゆ

|

溶けた金属の呼び名

|

|

湯口 ゆぐち

|

鋳型に溶けた金属を注ぎ入れる入口で、釜の場合は底から注ぎこむ

|

|

溶解炉 ようかいろ

|

金属を溶かす炉、燃料はピッチコークスの坩堝炉で、送風を始めて湯が走るまでに2時間半ほどかかる

|

|

坩堝 るつぼ

|

金属を溶解する耐熱性の容器で、鉄が溶ける温度になると光り輝く

|

|

わら灰 わらばい

|

稲わらを燃やした黒灰で、溶けた金属に浮かぶ酸化物をからめ取る

金属の酸化を防ぎ、保温のために熔けた金属の表面を覆う

|

茶の湯釜 ・鉄 瓶

|

霰 あられ

|

茶釜や鉄瓶の表面に鋳出された粒々の装飾文様で、大小あり、ひとつひとつ鋳型に押していく

|

|---|---|

|

姥口 うばぐち

|

釜の口造りの一つで、老女の口にたとえて口が落ち込んでいる様から

|

|

上色 うわいろ

|

釜の表面の色付けに使う、鉄さびなどを水で溶いた液

|

|

肩衝 かたつき

|

釜の様式の一つで、肩の角が衝き出し、角が張っている

|

|

釜鐶 かまかん

|

釜を上げ下ろしするときに使う金属製の輪

|

|

釜鳴り かまなり

|

時代を経た釜で湯を沸かすと、層状になった鉄や水に含まれるミネラル分が付いたところに

湯がしみ込み沸々と泡が出て、釜が自然に鳴る

|

|

紙型 かみがた

|

木型を作るもとになる釜の形を紙で切ったもの

釜作りの難しさは鋳型から釜を取り出すまで、直接かたちを見ることができない点にある

|

|

鐶付 かんつき

|

釜を上げ下ろしするときに釜鐶を通す耳で、多様な意匠がこらされる

|

|

生漆 きうるし

|

ウルシの木の樹液で、釜や鉄瓶に焼き付ける事により、さびから守る

色調は紅柄と煤でととのえ、また鉄粉と練って、漏れ止めに用いる

|

|

鬼面 きめん

|

鐶付の様式の一つで、芦屋釜系に多く見られる

|

|

繰口 くりくち

|

釜の口造りの一つで、口の周りがくびれている

|

|

真形 しんなり

|

古く湯釜に由来する茶釜の基本のかたち、すがた

|

|

つまみ

|

唐銅蓋の取手の部分で、熱くないように透かしを施し、天座、つまみ、座、芯からなり、唐銅、黄銅などの鋳物のほか、南鐐の打ち物もある

|

|

共蓋 ともぶた

|

つまみ部分と一体で鋳造された鉄の蓋

|

|

なめる

|

鋳上がった釜の肌が鋳型通りに出なくて部分的に滑らかになること

|

|

鳴り金

なりがね

|

湯を沸かす時に、釜鳴りを生み出す釜の内底に漆で付ける薄い鉄片

|

|

はっかい

|

釜の上下の鋳型を固定する締め金具

|

|

肌打ち

はだうち

|

乾いた鋳型に粘土を水でといた埴汁と川砂を加えたものを、布で打ち重ねると、釜独特の鋳肌になる

|

|

風炉 ふろ

|

畳の上で釜を掛ける時に使われる夏用の炉

|

|

風炉釜

ふろかま

|

風炉にかける、やや小ぶりな夏季に用いられる釜、また立礼席でも用いられる

|

|

焼き抜き

やきぬき

|

釜を鋳造後、炭火で赤く熱し、鉄組織を均一化する熱処理技法で、表面が酸化被膜で覆われ、腐食を防ぐ

|

|

湯返し

ゆがえし

|

熔けた鉄(湯)を鋳型に注ぎ込んだ後、すぐに鋳型を傾けて余分な湯を受け杓に移し、湯口を整える

|

|

吉野紙

よしのがみ

|

漆を濾すときに用いられる薄い和紙で、繊維が長いため破れにくく、水にも強いため、茶の湯釜や和鏡の文様付けのヘラ押しに、適している

|

|

四方 よほう

|

釜の様式の一つで、胴が四方形をした釜

|

|

炉釜 ろがま

|

冬季に使う釜で大きく、湯をたっぷりと沸かすことができ、客人を部屋に暖かく迎え入れる

|

|

和銑 わずく

|

砂鉄と木炭から作られた純国産の銑鉄で不純物が少なく、腐食に強い

|

和 鏡

|

鈕 ちゅう

|

金属鏡の背面にある組ひもを通すつまみ

|

|---|---|

|

白銅 はくどう

|

銅に20%以上の錫と少量の銀を溶かし合わせた銀白色の銅合金で、非常に硬く鋳鏡に適するが、鬆(す)ができやすく鋳造が難しい

|

【 鋳 金 メ モ 】

稲 藁 いなわら

鋳金の中で、稲わらは道具や材料として様々な形で使われています。

まず道具としては、籾を取り除いた穂先を束にして作る、漆焼き付け用の漆刷毛です。熱や水、摩擦にも強く、最適です。

材料としては、鋳型の補強のために細かく刻んで鋳物土に混ぜて使うこともあり、また、わらを燃やした炎の中を水瓶などの銅器を

くぐらし、煤を利用した着色(わらいぶし)にも使います。鋳型を焼くときや釜を焼き抜きするときには、炭火の火加減を調節する蓋

の役目として被せ、燃やして炭化させた、わら灰は熔解した金属の精錬や保温のためにも使います。

毎年秋に、工房前の水田の稲わらを農家の方に分けていただいています。(嘉紀)

ばんば

かんなくずのこと。なぜ、こう呼ぶのか、定かではありませんが、子供のころ、風呂の焚き付けに、よく使っていました。

今でも、唐銅蓋の蓋裏の色付けに、なくてはならないものになっています。

炭砥ぎした蓋の裏に生漆を薄く引き、ばんばを燃やした炎に、くぐらせて煤を付着させ、同時に、その熱で漆を焼き付けます。

これを3回ほど繰り返し、最後に生漆を付けて乾かしながら磨くと艶のある漆黒に仕上がります。(勇圭)

ミツマタとカイクチ

溶かした鉄を鋳型に流す「吹き」の前に、鋳型の水分を炭火で完全に乾燥させる「あぶり」という工程があり

そのとき用いる粘土を素焼きして作った道具があります。

「ミツマタ」は鋳型の底に置いて、湯口穴が炭で、ふさがらないようにし、鋳型の縁に置いて使う「カイクチ」も

上に被せる鋳型との間に、空気が通る隙間を作ります。

いずれも、福岡県遠賀郡芦屋町の鋳造遺跡からも、同じようなものが出土しています。